「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

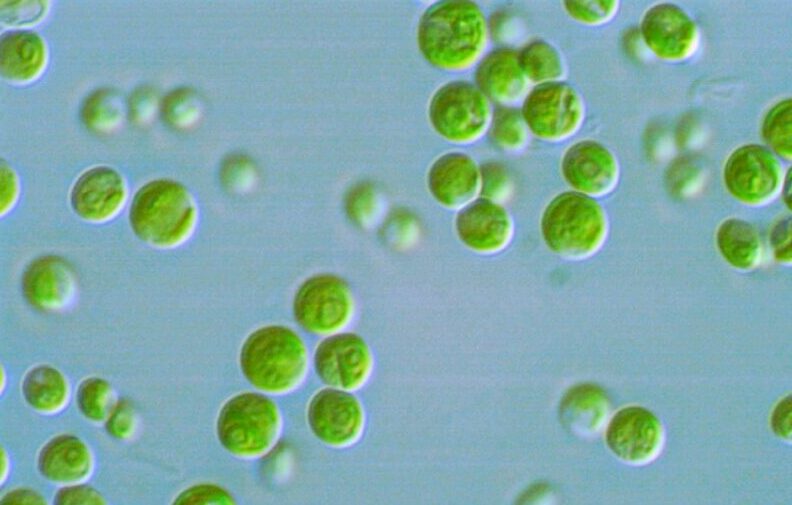

クロレラが産業化に成功した秘密には、その生物学的特性が大きく関与しています。単細胞の緑藻であるクロレラは、地球上に数十億年にわたって存在し続けてきました。その優れた栄養価や、急速な成長サイクル、そして環境適応力が産業利用の面で非常に大きな利点をもたらしました。

本記事では、クロレラがなぜ産業化に成功したのか、その生物学的特性を中心に、具体的な事例や研究結果を交えながら解説していきます。また、クロレラの栽培における技術革新や、その産業利用の広がりについても触れ、今後のクロレラ産業の未来展望を考察していきます。

クロレラの生物学的特性が産業化を支える理由

クロレラが産業化に成功した理由は、まずその生物学的特性にあります。

クロレラは、単細胞生物でありながら非常に効率的に光合成を行い、短期間で大量に増殖する能力を持っています。そのため、少ないリソースで大量のバイオマスを生産することが可能です。特に、近年のサステナビリティの観点から、再生可能な植物資源としてのクロレラの価値はますます高まっています。

高速な増殖サイクルと効率的なエネルギー利用

クロレラの大きな特徴の一つは、その急速な増殖サイクルです。

通常、クロレラは1日で2~4倍に増えることができます。一般の微生物が、増殖するときに1つの個体が2つに分裂するのに比べ、クロレラは1回の分裂で4つの個体に増殖する、特殊な分裂能をもちます。この成長速度の速さにより、比較的短期間で大量のクロレラを培養することが可能です。そのため、農作物や動物飼料などと比較して、クロレラは生産効率が非常に高いとされています。

たとえば、NASAは1960年代から宇宙ミッションでクロレラを利用するための研究を行っており、光合成による酸素供給と栄養素供給の両面で非常に効果的であることが確認されています。

クロレラは、光合成を行うことで成長に必要なエネルギーをほぼ全て太陽光から得ることができ、二酸化炭素を吸収して酸素を放出します。このプロセスにより、温室効果ガスの削減にも貢献できるため、環境保全の面でもクロレラは注目を集めています。

この特徴が、持続可能なエネルギー源としての可能性を秘めたバイオマスとしての利用を後押ししています。国連食糧農業機関(FAO)も、クロレラのような藻類の栽培が将来的に地球の食糧問題やエネルギー問題の解決策の一つとなる可能性を示しています(詳細はこちら)。

高い栄養価と独自の成分構成

クロレラは、ビタミンやミネラル、アミノ酸、必須脂肪酸など、さまざまな栄養素を豊富に含んでいます。特にビタミンB群やビタミンE、βカロテン、そしてクロロフィルが多く含まれており、そのため、健康食品やサプリメントとしても非常に価値が高いです。

また、クロレラには「クロレラ成長因子(Chlorella Growth Factor: CGF)」という成分が含まれており、これが健康増進に寄与するとされています。CGFは、核酸やアミノ酸を多く含んでおり、細胞の再生や免疫力の向上に効果があるとされています。

日本では、クロレラを使ったサプリメントや食品が広く普及しており、特に健康志向が高まる現代においては、その需要が拡大しています。

1940年代には、アメリカのスタンフォード大学で行われた研究において、クロレラが高タンパク質の食品として注目され、その結果、戦後の食糧危機を救う可能性があるとされたこともあります。さらに、近年の研究では、クロレラに含まれる成分が、コレステロール値の低下や血圧の調整に寄与する可能性があることも確認されています。

厳しい環境条件への耐性と適応力

クロレラは、非常に厳しい環境条件下でも生存する能力を持っています。

例えば、高温・低温、強い日差しや暗闇など、さまざまな環境に適応できるため、地球上のほぼすべての地域で栽培することが可能です。

この適応力の高さは、クロレラが多様な産業分野で利用される背景の一つです。例えば、農業用の飼料や水質浄化剤としても利用されています。

クロレラは、重金属や有害物質を吸収する能力が高く、これを利用して環境保護の一環としての水質浄化が行われています。こうした環境への適応力が、クロレラの産業利用を広げる要因となっており、持続可能な生産手段としての注目も高まっています。

さらに、クロレラの強い耐性と適応力により、無農薬での栽培も可能です。これにより、有機農業やクリーンラベル製品としてのクロレラ製品の市場拡大が期待されています。特に、消費者の間で「健康に良い」「自然な成分を含む」といった製品へのニーズが高まる中、クロレラはその適応力と栽培のしやすさから、有望な選択肢となっています。

クロレラの培養技術がもたらした革新

クロレラの産業化に成功したもう一つの大きな要因は、その培養技術の進化にあります。

従来の農業や動物飼料の生産に比べ、クロレラは効率的かつ持続可能な手法で大量生産が可能です。

この技術的進歩により、クロレラの生産コストが大幅に削減され、市場での競争力が高まりました。

光合成を利用した効率的な生産方法

クロレラの生産には、主に光合成を利用した培養方法が用いられています。

クロレラは太陽光をエネルギー源とし、二酸化炭素を取り込みながら成長します。

この光合成プロセスは、地球環境に対しても非常に優れた効果を持ち、特に温室効果ガスの削減に寄与します。

さらに、近年では人工光源を用いた「人工光型クロレラ培養」が開発され、太陽光が得られない地域や、室内環境でもクロレラを効率的に生産できるようになりました。

これにより、安定した供給が可能となり、地域や気候に左右されないクロレラの培養が実現しました。

この技術革新は、特に都市部や寒冷地での生産拡大に寄与しています。

クロレラの培養には、光合成の効率を最大化するための光源配置や栄養素供給の最適化が不可欠です。

また、二酸化炭素の供給量をコントロールすることで、クロレラの成長速度を調整し、生産効率を高める手法が研究されています。

東京大学の研究チームが行った実験では、二酸化炭素の最適量を調整することで、クロレラの成長速度が20%以上向上することが確認されました(詳細はこちら)。

バイオリアクターによる大量培養の実現

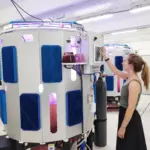

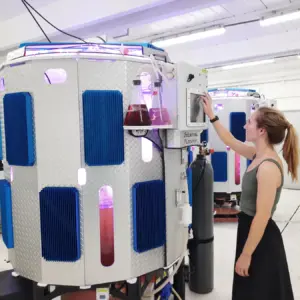

クロレラの培養には、近年「バイオリアクター」と呼ばれる装置が活用されています。

バイオリアクターは、クロレラを閉鎖された環境で培養するため、外部の環境条件に左右されずに安定的に大量生産を行うことができます。

特に、温度や光の強さ、二酸化炭素の供給量などを細かくコントロールできるため、クロレラの成長を最適化することが可能です。

バイオリアクターによるクロレラの培養は、従来のオープンポンド(開放型池)方式に比べて、土地面積が少なくても高い生産量を得られる点が大きな利点です。

また、外部からの汚染リスクも低く、より清潔で高品質なクロレラを生産することができます。

これにより、食品や医薬品などの高品質が求められる分野での利用が進んでいます。

実際、ドイツのフラウンホーファー研究機構では、バイオリアクターを用いたクロレラの培養技術を開発し、効率的なバイオ燃料の生産にも成功しています。

この技術により、クロレラが再生可能エネルギーの一環として注目されており、さらなる普及が期待されています(詳細はこちら)。

高品質を保つ収穫・加工技術の進化

クロレラの培養だけでなく、収穫や加工技術の進化も、産業化の成功に大きく貢献しています。

特に、収穫時のクロレラの品質を保つためには、早期に酸化を防ぐ処理が必要です。

そのため、収穫から加工までのスピードや、加工技術の改良が進められています。

例えば、フリーズドライ技術を用いることで、クロレラの栄養素を最大限に保ちながら長期保存が可能になりました。

また、粉末やカプセル状に加工することで、消費者にとって利用しやすい形態に加工されています。

このような加工技術の進化が、クロレラの市場拡大を後押ししています。

クロレラの細胞壁は非常に硬いため、そのままでは消化吸収が難しいという課題がありました。

しかし、近年では「破砕細胞壁クロレラ」という技術が開発され、消化吸収を高めるために細胞壁を壊す加工が施されています。

これにより、クロレラの有効成分を体内で効率的に吸収できるようになり、サプリメントや健康食品としての価値がさらに高まりました。

クロレラの多様な産業利用と可能性

クロレラは、その栄養価の高さや環境に対する適応力により、さまざまな産業分野で利用されています。

特に、食品業界や環境保全、バイオエネルギーの分野での利用が注目されています。

ここでは、クロレラの多様な産業利用と、その将来の可能性について見ていきます。

健康食品・サプリメント市場での需要拡大

クロレラは、その豊富な栄養価から、健康食品やサプリメントとして広く利用されています。

特に、ビタミンB群やクロロフィル、CGF(クロレラ成長因子)などが健康増進に寄与するとされ、現代の健康志向の高まりとともに、その需要が拡大しています。

日本やアメリカをはじめとする先進国では、クロレラを利用したサプリメントが多く販売されており、特に免疫力向上やデトックス効果が期待されています。

実際、クロレラを日常的に摂取することで、コレステロール値の低下や血圧の正常化が見込まれるとの研究結果もあります。

2014年に発表された京都大学の研究では、クロレラを摂取することで、血糖値の低下が確認され、糖尿病予防に効果がある可能性が示唆されました。

この研究結果は、クロレラが単なる栄養補助食品ではなく、医療分野でも重要な役割を果たす可能性を示しています(詳細はこちら)。

環境保護・持続可能エネルギーとしての利用

クロレラは、環境保護や持続可能なエネルギー資源としての利用も進んでいます。

特に、クロレラが光合成を通じて二酸化炭素を吸収し、酸素を放出するプロセスは、温室効果ガスの削減に寄与します。

また、クロレラを使った水質浄化技術も注目されています。

クロレラは、水中の有害物質や重金属を吸着し、汚染された水を浄化する能力が高いです。

このため、工業排水の浄化や、汚染された湖沼の修復などに活用されています。

特に、中国では、クロレラを利用した大規模な水質浄化プロジェクトが進められており、クロレラが生態系の回復に貢献しています。

さらに、クロレラをバイオマスとして利用することで、持続可能なエネルギー資源としての可能性も広がっています。

クロレラから抽出される油脂は、バイオ燃料として利用することができ、石油に代わるエネルギー源としての期待が高まっています。

アメリカのエネルギー省では、クロレラを含む藻類をバイオ燃料の原料として研究しており、将来的には大規模なエネルギー源となる可能性があります(詳細はこちら)。

水質浄化や動物飼料としての応用

クロレラのもう一つの重要な産業利用は、動物飼料としての利用です。

クロレラは、その高い栄養価から、畜産業における飼料として利用されることが増えています。

特に、魚の養殖や家畜の飼料として使用することで、健康な成長を促進し、抗生物質の使用を減少させることが期待されています。

また、クロレラは水質浄化剤としても利用されており、特に有害物質を吸着する能力が高いことから、環境保護の観点での利用が広がっています。

例えば、台湾の環境科学研究所では、クロレラを使った水質浄化システムの開発が進められており、これにより汚染された河川や湖沼の浄化が進められています。

クロレラのこうした産業利用は、環境問題の解決や持続可能な資源利用の観点から、今後ますます重要な役割を果たしていくでしょう。

特に、クロレラの適応力と栽培のしやすさを活かした新たな技術の開発が、さらなる応用分野の拡大を後押ししています。

まとめ

クロレラが産業化に成功した理由には、その優れた生物学的特性と技術革新の融合があります。高速な増殖サイクルや高い栄養価、環境への適応力が、クロレラの多様な産業利用を可能にしてきました。また、光合成を利用した効率的な生産方法やバイオリアクターによる大量培養技術の進化により、クロレラの産業利用が一層拡大しています。

健康食品やサプリメントとしての利用にとどまらず、環境保護や持続可能なエネルギー資源としての役割も注目されており、今後もクロレラ産業は成長を続けていくことでしょう。

さらに、クロレラの適応力を活かした新しい技術や産業応用が登場することで、クロレラが地球規模の問題解決に寄与する可能性もあります。

クロレラは、まさに未来を切り拓く「小さな力強い存在」として、その重要性がますます高まっていくことでしょう。