「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

2025年7月16日、環境大善株式会社と北見工業大学は、同大学内に設置された「環境大善共同研究講座」での研究成果報告会を開催しました。

この講座は2020年4月に開設され、牛尿を微生物で処理した液体肥料の、植物成長効果の検証、品質向上、作用メカニズム解明、新たな用途開発を目的として進められています。

今回の報告会では、植物成長促進の具体的なデータや微細藻類への応用、さらには微細藻類の増殖を促す細菌の分離など、多彩な研究成果が発表されました。

会場には多数の報道関係者が訪れ、質疑応答も活発に行われ、研究の社会的意義の高さが浮き彫りとなりました。この取り組みは、廃棄物を資源に変えるというサーキュラーエコノミーの概念と、次世代エネルギーや食糧分野にも関わる微細藻類研究が交差する点で大きな注目を集めています。

ここから生まれる新しい技術が、今後の環境保全や持続可能な農業の発展にどう寄与していくのか、その未来像がますます期待されています。

本記事は「牛尿由来液体肥料と微細藻類培養の融合!環境大善と北見工業大学が成果報告会を開催」を紹介します。

環境大善×北見工業大学、牛尿由来液体肥料を藻類培養へ

廃棄物を資源に変える、牛尿由来液体肥料の研究背景

本共同研究の出発点は、家畜から排出される牛尿という一見廃棄物とされる物質を、有用な資源へと変える挑戦です。

牛尿を微生物で処理して得られる液体肥料は、これまで処理困難とされていた廃棄物に新たな価値を付与する技術であり、環境負荷を低減しながら農業生産性を高める革新的な手法として注目されています。

この研究では、肥料の品質を高めるだけでなく、その作用機序を科学的に解明し、農作物への効果を定量的に示すことを目的としています。

廃棄物が未来の資源となる可能性を広げる研究は、持続可能な社会の実現に不可欠なアプローチといえるでしょう。

微細藻類への応用と、微生物による新たな作用メカニズムの解明

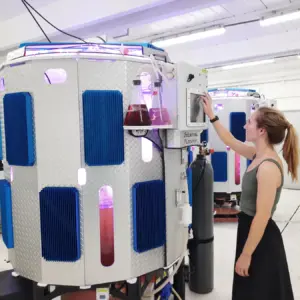

今回の研究成果では、牛尿由来液体肥料が植物の生長促進に効果を持つだけでなく、微細藻類の増殖にも寄与する可能性が示されました。

藻類の成長を促す細菌の分離が進んだことで、微細藻類産業における生産効率向上への応用も見えてきています。

藻類は食料・エネルギー・化粧品など幅広い分野で利用されており、その増殖技術は今後の産業界全体に波及効果をもたらすでしょう。

このように、環境負荷を低減しつつ新たな価値を生み出す研究が、未来の循環型社会を支える鍵となっています。

環境大善×北見工業大学の具体的な研究成果「植物生長促進・微細藻類増殖」と今後の展望

植物生長促進効果の数値化と微細藻類増殖の突破口

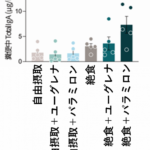

今回の報告会では、モデル植物や実用作物を対象に牛尿由来液体肥料の効果が検証され、植物の生長速度や根張りの強化などが数値として示されました。

特に注目されたのは、肥料中の特定成分が微細藻類の成長を著しく促進する働きを持つ点であり、この成果は藻類の大量培養技術にも応用可能と考えられています。

微細藻類は燃料から食品、医薬品に至るまで幅広い分野で利用されているため、この研究は藻類産業全体を牽引する重要な一歩になると期待されています。

さらに、研究チームは肥料作用のメカニズムを微生物レベルで解析し、植物と藻類双方にプラスの効果をもたらす共通因子を特定しつつあります。

研究チームの発表と参加者の反響、未来志向の質疑応答

報告会では、北見工業大学の小西教授、環境大善の加藤勇太氏、草野友美氏、そして博士課程のタン ペイ ユー氏がそれぞれの研究成果を詳しく解説しました。

参加した報道関係者からは多くの質問が寄せられ、特に微細藻類を活用した新たな産業展開や、環境負荷低減技術としての将来性に大きな関心が集まりました。

質疑応答では「藻類産業への転用可能性」「国際的な活用の展望」「バイオ燃料とのシナジー効果」など、未来を見据えた議論が活発に交わされました。

研究成果が単なる学術的知見にとどまらず、社会課題の解決と産業の発展に直結していることが、会場全体に強いインパクトを残しました。

環境大善×北見工業大学、産学連携が切り開く未来の環境技術

環境と農業をつなぐ新しい技術革新の可能性

環境大善と北見工業大学の取り組みは、廃棄物から価値を生むという発想のもと、環境と農業、そして微細藻類産業を結びつける画期的な試みです。

牛尿由来肥料の利用は、従来の化学肥料に頼る農業から脱却し、自然循環を活用した持続可能な農業モデルの構築につながります。

さらに、藻類の大量培養に不可欠な増殖因子を発見する研究は、次世代バイオ燃料や高付加価値食品の供給に直結する技術革新をもたらします。

このように、複数の分野に横断的な影響を及ぼす研究は、未来の環境技術の方向性を示す重要なベンチマークとなっています。

社会課題解決へと広がる産学連携モデル

本研究は、大学の基礎研究力と企業の応用技術力を組み合わせることで、環境問題と経済成長を両立させる可能性を広げています。

産学連携によるオープンイノベーションの成功事例として、同様のモデルが全国の大学や企業にも広がることが期待されます。

さらに、微細藻類研究は国際的にも注目を集めており、日本発の技術が世界市場での競争力を持つための強力な武器になり得ます。

今後も共同研究を通じて、環境と産業が共に発展する未来へ向けた新しい技術開発が進むことでしょう。

まとめ:「牛尿由来液体肥料と微細藻類培養の融合!環境大善と北見工業大学が成果報告会を開催」を知り、より良い美藻生活を!

本記事は「牛尿由来液体肥料と微細藻類培養の融合!環境大善と北見工業大学が成果報告会を開催」を紹介しました。

循環型社会を支える研究の深化と未来への期待

今回の成果報告会は、牛尿由来液体肥料を中心とした研究が、植物や藻類の成長促進という明確な成果を示し、今後の応用範囲が大きく広がることを証明しました。

環境負荷を減らしつつ新たな価値を創出するこの技術は、農業・バイオ産業・環境保全の各分野で活用される可能性が高く、循環型社会実現の大きな推進力となると期待されます。また、産学連携という形で進められる研究は、多様な視点と専門性が融合することで、より革新的なソリューションを生み出します。

持続可能な未来の実現に向け、この研究から生まれる新たな展開に期待が高まります。

美藻一言メモ!

今回の研究では、牛尿由来液体肥料が微細藻類の増殖促進にも寄与することが示され、微細藻類産業への波及効果が非常に大きいと考えられます。

微細藻類はCO2固定や高付加価値成分の生産において注目される存在であり、増殖効率を上げる微生物との共生技術は今後の藻類バイオテクノロジーに革命をもたらす可能性があります。

環境資源の有効活用と藻類の産業応用が組み合わされることで、エネルギー・食料・環境すべての面で持続可能な解決策を提供できると考えられ、産学連携の成果として、この研究が世界的にも活用の検証に入ることが期待されます!

参照:環境大善