「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

広島大学の研究チームは、微細藻類バイオ燃料の実用化を大きく前進させる画期的な発見を公表しました。彼らが注目したのは、燃料に適したオイルを豊富に作り出す微細藻類ナンノクロロプシスであり、この藻が持つオイル生産性を2倍以上に高める鍵となる物質と遺伝子の働きを解明したのです。

この研究成果は国際学術誌に掲載され、世界の再生可能エネルギー分野に新たな光を投げかけています。微細藻類は光合成でCO2を吸収しながら燃料用オイルを生産できるため、カーボンニュートラル実現への切り札として期待されていますが、最大の障害は生産コストの高さでした。

広島大学はこの課題を克服するため、従来の窒素欠乏法に代わってリン欠乏という条件を利用し、細胞増殖を維持しながら効率的にオイルを蓄積させる方法を見出しました。この成果は、持続可能なエネルギー開発の大きなブレイクスルーとなる可能性を秘めています。

研究者たちは今後、この技術をさらに進化させ、微細藻類由来バイオ燃料の実用化を加速させるための研究を推進していくとしています。未来のエネルギー供給は、この小さな藻が握っているのかもしれません。

本記事は「微細藻類ナンノクロロプシスでオイル生産性2倍!広島大学が発見した革新技術とは」を紹介します。

微細藻類ナンノクロロプシス研究が示すバイオ燃料の未来

CO2を吸収し燃料オイルを作り出す藻類の驚異的な特性

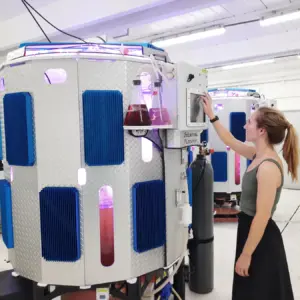

ナンノクロロプシスは、海洋性の単細胞藻類で、大量培養が容易であるとともに燃料として適した高品質のオイルを豊富に生産する能力を持つため、世界中で研究が進められています。大気中のCO2を光合成で固定しつつオイルを生産できるこの特性は、地球温暖化対策にも直結する重要な技術です。

しかしこれまで、生産性を高めると細胞増殖が停滞するというジレンマが存在し、コスト面から大規模商業利用には課題が残っていました。研究者たちは、この問題を克服することが藻類バイオ燃料普及の鍵であると考え、長年の研究を重ねてきたのです。

リン欠乏を利用しオイル蓄積を効率化する革新的手法

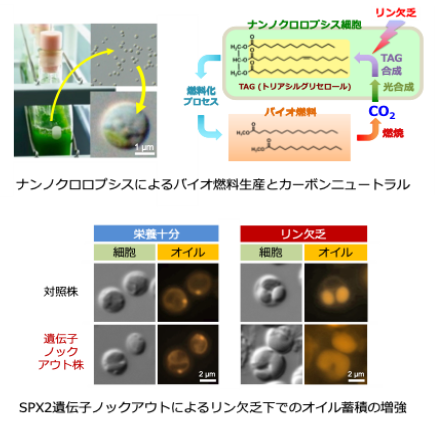

従来、オイル蓄積を促す方法として窒素欠乏が利用されてきましたが、この条件では細胞が急激にストレスを受け成長が止まってしまうため、総生産量の向上には限界がありました。広島大学は代替としてリン欠乏条件を試し、細胞への影響を最小限に保ちながらオイル蓄積を活性化する仕組みを明らかにしました。

さらに遺伝子機能を解析し、リン欠乏下で重要な役割を果たす酵素を特定、この酵素が細胞内でポリリン酸を合成し、オイル生産を制御していることを突き止めました。この発見は微細藻類オイル生産の効率を飛躍的に高める鍵となるものです。

微細藻類ナンノクロロプシスの遺伝子解析からオイル生産性向上の新メカニズム

ポリリン酸合成酵素の働きがオイル蓄積を左右する

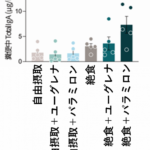

研究グループは、リン欠乏下で機能する特定の遺伝子を無効化する実験を行い、ナンノクロロプシスの細胞内でポリリン酸を貯蔵する酵素がオイル生産の鍵を握ることを突き止めました。ポリリン酸の量を調整することでオイルの蓄積量は2倍以上に増え、この酵素が生産性向上の中心的役割を果たしていることが明らかになったのです。

この発見により、細胞内のポリリン酸代謝を制御することでオイル生産効率を自在に高められる可能性が示されました。これは単に栄養条件を変えるだけでなく、細胞レベルでの分子メカニズムを理解して活用することで、これまでにない生産性を実現できることを意味しています。

コスト削減と生産性向上を同時に叶える技術の意義

今回の技術は、これまで課題とされてきた「細胞増殖とオイル生産の両立」を可能にし、従来の方法では困難だったコスト削減と効率化を同時に実現できる点が画期的です。生産性が高まることで商業利用が現実味を帯び、バイオ燃料としての実用化が一気に進展することが期待されています。

さらにこの技術は、遺伝子編集や培養条件の最適化と組み合わせることで、環境への負荷を抑えつつ大量のオイルを生産する新しいモデルとしても注目されています。世界的なエネルギー転換を後押しする大きな一歩となるでしょう。

微細藻類バイオ燃料が切り拓くカーボンニュートラル時代

化石燃料依存からの脱却に向けた世界的意義

カーボンニュートラルを実現するためには、化石燃料に代わるクリーンなエネルギー源の開発が急務となっており、微細藻類由来のバイオ燃料はその最有力候補の一つとされています。ナンノクロロプシスは海水で育てられるため農地を必要とせず、CO2吸収と燃料生産を同時に行うことが可能な点で、地球規模の環境課題解決に貢献できる技術です。

今回の研究成果は、藻類バイオ燃料の経済性と持続可能性を大きく引き上げる可能性を秘めており、再生可能エネルギーの分野で世界的に注目されています。今後は各国の研究機関や企業との連携が進み、技術の社会実装が加速することが期待されています。

広島大学が描く未来の研究ロードマップ

広島大学は今後もナンノクロロプシスの分子メカニズム解明を進め、ポリリン酸代謝制御を中心としたオイル生産向上技術をさらに改良し、商業スケールでの利用を目指しています。研究は国内外のパートナーシップを通じて発展し、世界のバイオ燃料市場で大きな存在感を示すことになるでしょう。

またこの技術は燃料生産にとどまらず、藻類オイルを原料とした化学製品や食品添加物、医薬用途への応用も視野に入れられており、産業全体への波及効果が期待されています。未来のエネルギーと産業の形は、この藻類研究から大きく変わるかもしれません。

まとめ:「微細藻類ナンノクロロプシスでオイル生産性2倍!広島大学が発見した革新技術とは」を知り、より良い美藻生活を!

本記事は「微細藻類ナンノクロロプシスでオイル生産性2倍!広島大学が発見した革新技術とは」を紹介しました。

微細藻類研究がエネルギー革命を牽引する可能性

今回の発見は、ナンノクロロプシスのオイル生産性を分子レベルで制御できることを示し、藻類バイオ燃料の実用化に向けた大きな進歩を示しました。細胞内ポリリン酸の制御による効率向上は、従来の制約を打破する革新であり、エネルギーコストの削減と地球環境保護の両立を可能にします。

藻類由来バイオ燃料が普及すれば、化石燃料依存からの脱却が進み、カーボンニュートラル社会の実現に大きく貢献するでしょう。この小さな藻が未来のエネルギー供給を支える存在として、今後も研究開発の最前線で注目され続けます。

広島大学の研究チームはさらに技術を深化させ、藻類を用いた持続可能なエネルギー開発を牽引することを目指しています。環境と経済の両面から世界を変えるポテンシャルを秘めた技術であることは間違いありません。

美藻一言メモ!

ナンノクロロプシスは、燃料用途だけでなく高価値な脂質を生産できる点でも注目されており、ポリリン酸制御技術は藻類研究全般に応用可能な革新的アプローチです。

藻類が持つCO2吸収能力と高効率なオイル生産性を活用すれば、エネルギーと環境の課題を同時に解決できる未来が現実味を帯びてきます。研究者の挑戦が世界の持続可能性を大きく前進させるでしょう。

この成果が藻類産業全体の成長と新たな市場創出を強力に後押しすることを期待しています!

参照:salt