「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

持続可能な未来を考えるうえで、限られた資源をどう活かしていくかはとても大切なテーマですよね。

そんな中、東京薬科大学の研究チームがすごい発見をしてくれました!

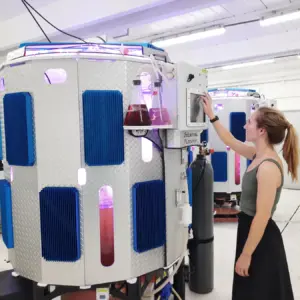

研究の主役は、シアノバクテリアという微細藻類の1つとしても認識される光合成生物。

地球の酸素を生み出してくれているこの微生物が、なんと、限られたリンをうまく使って成長できる仕組みを持っていることが分かったんです。

この発見が意味するのは、「少ないリンでもしっかり生きられる」とも言えます。これはつまり、リン資源の無駄を減らして、環境に優しい物質生産ができる可能性があるということなんです。

しかも、今回の研究ではこの仕組みがどの遺伝子によって支えられているかまで突き止めました。未来のバイオ技術や農業にとって、とっても大きな前進といえると思います。

ではここから、その明るい研究成果の中身をわかりやすく紹介していきます。本記事は「東京薬科大、シアノバクテリアの環境ストレスへの新規順応応答の発見。限りあるリン資源を有効活用に示唆」を紹介します。

微細藻類のシアノバクテリアってどんな生き物?

小さくてもパワフルな光合成の達人

シアノバクテリアは、太陽の光を使って栄養をつくる光合成微生物。

植物と同じように光合成ができるうえ、繁殖が早くて扱いやすいので、バイオテクノロジーの分野で大注目なんです。

地球を支えてきた“酸素の生みの親”

じつは、地球の酸素のほとんどはこのシアノバクテリアの祖先がつくったものだって言われているんです。

人類が生まれるずっと前から、地球環境に貢献してきたすごい存在なんですよ。

持続可能な資源としても注目

エネルギー問題や環境問題が深刻化する今、シアノバクテリアの力を借りて、再生可能な物質をつくろうという研究がどんどん進んでいます。

今回の研究成果は、その流れをぐっと加速してくれる期待の星です。

微細藻類培養におけるリンの必要性

生きるために欠かせない元素リン

リンは、DNAやATPといった、私たちが生きるうえでとても大切な物質に含まれています。

つまり、リンがないと命は育たないんです。

実は、なくなりつつある資源リン

このリン、いま世界中でじわじわと枯渇し始めているのをご存じですか?特に、農業でたくさん使われるので、将来的にはリンの取り合いになってしまうかもと言われています。

問題なのは、日本のリンの自給率がとても低いことです。日本のリン自給率はほとんど0に近く、海外に依存しています。そのため、海外の圧力等により、リンガ収取しづらくなると、微細藻類を含めて、その他の農業などにも多大な影響がでることが予想されています。

限られた資源をうまく使うために

だからこそ、少ないリンでもしっかり利用できる仕組みが必要なんです。

今回の研究はまさにその答えのひとつ。とっても大きな意味がありますね。

シアノバクテリアのrRNAを使った“賢い省エネ戦略”

リンが足りないときに起こる変化

シアノバクテリアは、リンが足りない環境に置かれると、rRNAという成分を分解して、そこから得たリンをほかの大事な部分に回すことがわかりました。

不要になったものをリサイクル

これはまさに、不要になったものをリサイクルするような仕組み。

生き残るために、体の中で大切なリンを効率的に再利用しているんです。

新たに発見された適応の仕組み

この仕組みは、光合成生物でははじめて明らかになったもの。

持続可能なバイオマス生産にとって、まさに光が差し込む発見です。

シアノバクテリアの遺伝子「ppk1」の驚くべき働き

ポリリン酸をつくるカギになる遺伝子

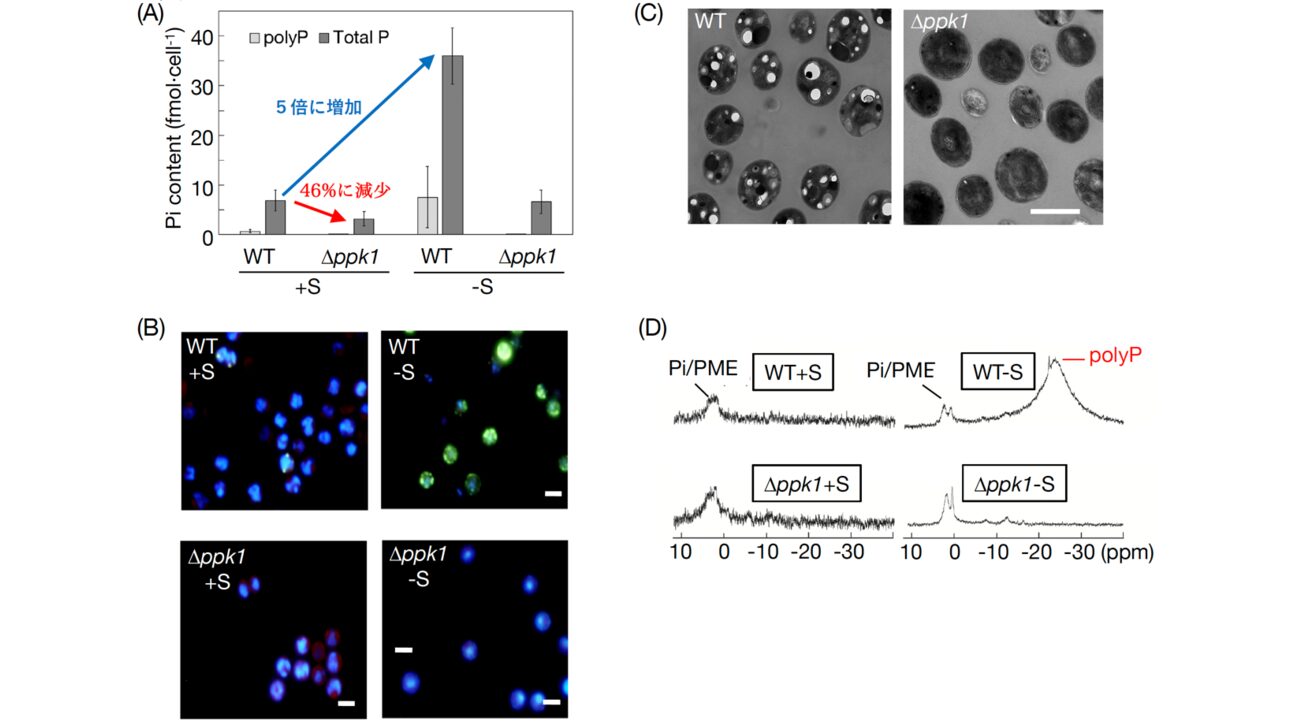

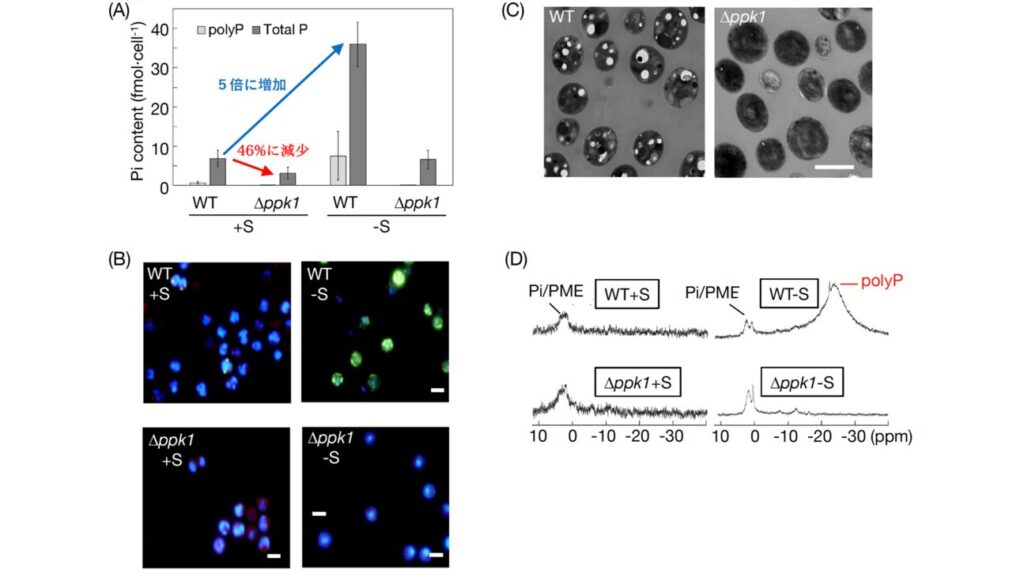

ppk1という遺伝子は、ポリリン酸というリンをためておく物質をつくるために欠かせないことがわかりました。

この遺伝子がないとどうなる?

このppk1が働かなくなると、細胞の中のリンの量がガクッと減ります。

でも、驚いたことにその状態でも細胞は元気に育ち続けたんです。

少ないリンで生きる力を高める

これは、リンの使い方がものすごく効率的になっているという証拠。

環境に優しい生産システムのヒントがここにあります。

シアノバクテリアの硫黄ストレスにも耐える仕組み

栄養が足りないときの細胞の反応

シアノバクテリアは、硫黄が足りない状況でもポリリン酸をため込む力を発揮します。

これは、栄養が少なくても生き抜くための戦略なんです。

ppk1の働きがカギに

このときもppk1の働きがとても重要で、リンをしっかりため込むためのスイッチみたいな役割をしていました。

ストレスに負けない微生物づくりへ

この知見を応用すれば、厳しい環境でもしっかり働くバイオ素材の開発に繋がりそうです。

未来の農業や環境対策にも期待が高まりますね。

シアノバクテリアの遺伝子改変でさらにパワーアップ!

Δppk1ってなに?

研究チームはppk1をなくした“Δppk1”という特別な株もつくりました。

この株は、リンの利用効率がグンと高いんです。

少ない栄養でも育つ体質に

Δppk1はリンが少ない環境でも元気に育つし、光合成の力もバッチリ。

少ない栄養でしっかり働いてくれる、まさに“エコな体質”のシアノバクテリアです。

環境対策への応用が見えてきた

この改変株を活用すれば、廃水からリンを回収したり、肥料として使ったりする未来も現実になりそう。

持続可能な社会の実現にまた一歩近づきました。

シアノバクテリアの進化と多様性

どんな場所にも適応してきた歴史

シアノバクテリアは、地球上のさまざまな環境に適応して進化してきました。

暑い場所、寒い場所、栄養が少ないところなど、どこでもたくましく生き抜いてきたんです。

polyPの役割もいろいろ

ストレスの多い場所ではpolyPの役割が大きく、逆に安定した環境ではそこまで重要じゃないみたい。

環境に合わせて柔軟に変化してきたその姿に、なんだか感動しちゃいますね。

多様性が新たな可能性を生む

この多様性が、新しい応用の可能性を広げてくれるんです。

シアノバクテリアの世界って、思った以上に奥が深い!

未来への期待が広がるシアノバクテリア研究

さらに深掘りしていく研究へ

研究チームはこれから、リンを効率的に使う仕組みの“中身”を分子レベルで明らかにしていくそうです。

わたしたちの未来のための、着実な一歩ですね。

応用先はバイオ生産だけじゃない

この研究成果は、農業、排水処理、再生可能エネルギーなど、さまざまな分野で活かされる可能性があります。

つまり、社会全体を変える力があるってこと!

持続可能な社会の実現に向けて

限られた資源を大切にしながら、でも豊かな未来をつくっていく。

そんな夢を現実にするために、この研究はすごく大事なヒントをくれました。

まとめ:「東京薬科大、シアノバクテリアの環境ストレスへの新規順応応答の発見。限りあるリン資源を有効活用に示唆」を知り、より良い美藻生活を!

本記事は「東京薬科大、シアノバクテリアの環境ストレスへの新規順応応答の発見。限りあるリン資源を有効活用に示唆」を紹介しました。

私たちの暮らしに欠かせないリン。でも、それがこのままだと足りなくなってしまう。そんな危機を前に、東京薬科大学の研究チームが教えてくれたのは、「少ない資源でもうまく活かす力」が小さなシアノバクテリアにあるってことでした。

rRNAの分解でリンをリサイクルしたり、ppk1という遺伝子がリンの量を調節していたり…。

どれも、未来に向けた希望が詰まった発見です。

この知識があれば、地球に優しい農業やエネルギー生産がもっと広がるかもしれません。そんな未来を想像すると、なんだかワクワクしちゃいますよね。

これからも続くこの研究から、私たちがどうやって自然と共に生きていくか、そのヒントがたくさん見つかりそうです。今後の展開にも、ぜひ注目していきましょう!