「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

氷河と聞くと、ただ静かにそこにある「氷の大地」を想像する方が多いかもしれません。

けれども、そんな過酷な環境にも生命は息づいています。

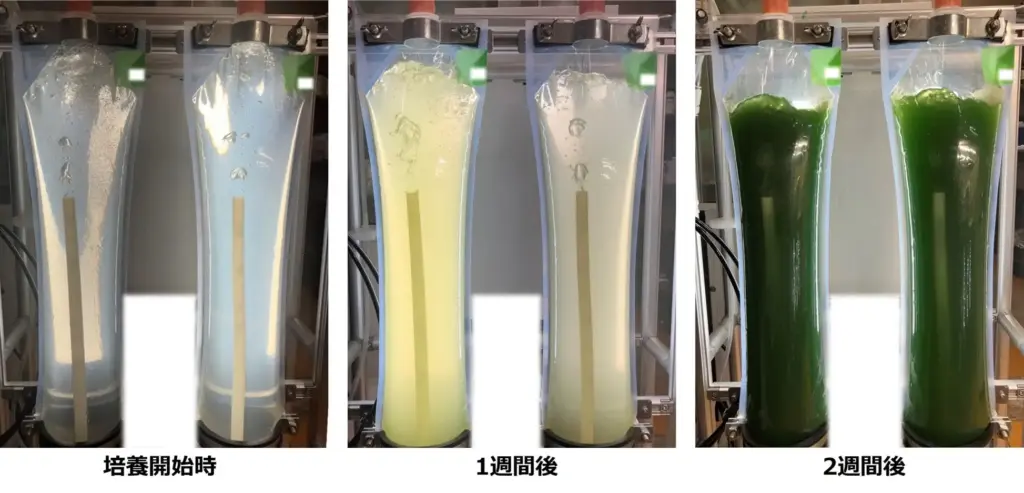

中央大学の若手研究者・鬼沢あゆみ助教が取り組むのは、氷河に生息する小さな生き物、微細藻類の1つと言われる「シアノバクテリア」の研究。

この微生物は、実は地球温暖化の影響を受けながらも、その存在が地球の未来を考えるうえでとても重要になってきているんです。

今、世界中の研究者が注目するこのシアノバクテリアと氷河の関係。その研究の最前線を、ちょっと明るく、わかりやすくご紹介します。

氷の世界に生きる微細藻類シアノバクテリアの魅力

氷河にも生命が宿るという事実

氷河はとても過酷な環境です。でも実は、そこにもちゃんと生態系があって、光合成を行う微生物が生きているんです。

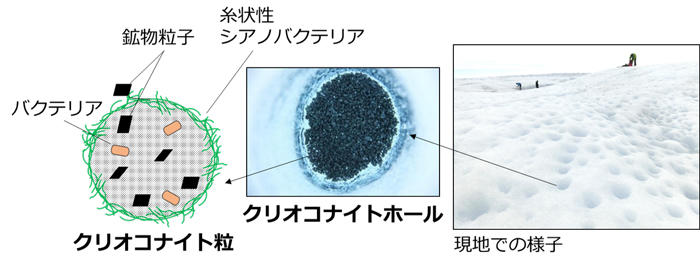

その代表格がシアノバクテリア。この小さな生き物は、氷河の表面でたくましく生きながら、有機物を作り出し、他の生物の命も支えています。

まるで氷の世界に咲いた小さな希望の花みたいですよね。

シアノバクテリアが環境問題に関係している理由

シアノバクテリアは、氷河の上で光合成をすると有機物をつくります。これが分解されると、氷の表面が黒ずんでしまうんです。

黒くなると太陽の光をたくさん吸収してしまうので、氷が溶けるスピードが加速してしまうんですね。この現象は「アルベドの低下」と呼ばれていて、温暖化の一因とも言われています。

研究を通して見えてきた「小さな生命の強さ」

鬼沢さんの研究からは、シアノバクテリアが過酷な環境に適応するために、驚くような力を持っていることがわかってきました。

たとえば、凍らないように自分の周りに特殊な糖を分泌したり、有害な光を吸収する物質をつくったり。

小さいながらに、しっかりと自分の身を守り、生きていく力を持っているんです。

鬼沢あゆみさんの微細藻類シアノバクテリアの研究とその未来

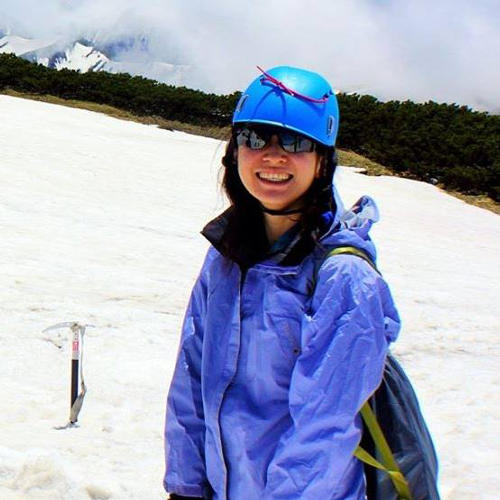

氷河調査はまるで冒険旅行!

鬼沢さんが初めて訪れたのは、中国の天山山脈にある「ウルムチNo.1氷河」。

標高4000メートルのその場所は、まさに別世界だったそうです。

テント生活をしながら機材を背負っての調査は、体力も気力も必要ですが、氷河に立つたびに「この研究に出会えてよかった」と思えるんだとか。

自然と向き合う経験が、研究に新しい視点を与えてくれるのだそうです。

「氷河にも生態系がある」と知ったときの驚き

私たちが普段見ている自然の姿とはまったく異なる氷の世界。

そこにちゃんと生態系が存在していて、しかもシアノバクテリアという微生物が、その生態系を支えているということ。

これを知った瞬間の驚きは、きっと誰もが共感できるはず。

鬼沢さんもその発見に心を動かされ、もっと深く知りたいという思いが研究を加速させたそうです。

シアノバクテリア研究がもたらす未来の可能性や応用

シアノバクテリアの繁殖パターンや、どんな環境で強くなるかを解明できれば、氷河の融解を予測することができます。

それは、氷河から流れる水を生活に使っている地域の人たちにとって、とても大きな意味を持ちます。

また、水の変化による水産資源への影響なども含めて、SDGsの観点からも注目の研究。

これからの地球の未来を考えるうえで、大切なヒントになるかもしれません。

微細藻類シアノバクテリアの不思議で魅力的な力に迫る

繁殖と適応の秘密を探る

氷河の上で生きるには、多くの困難があります。

シアノバクテリアは、そんな中でも生き残るために、驚くようなメカニズムを持っていました。

たとえば、強い光を防ぐための色素をつくったり、極寒で細胞が壊れないように工夫したり。

まるで「氷の魔法使い」のように、自分の周りを快適に変えて生き延びているんです。

地域によって異なるシアノバクテリアの個性

鬼沢さんが次に注目しているのが、シアノバクテリアの「地域差」。

なぜか特定の地域にしか生息していないタイプがいたり、逆に広い範囲で見つかるタイプもいたり。

その理由がわかれば、地球全体の気候変動と生態系の関係ももっと明確になってくるはずです。

さまざまな地域で調査を行って、その謎に迫る研究がこれから本格的に進みそうです。

科学を超えて、人の心を動かす研究へ

氷河の上で生きる小さな生命の物語は、ただの科学にとどまりません。

地球の未来をどう守るか、自然との共存をどう考えるかといったテーマにまで広がります。

研究者でなくても、私たちひとりひとりがこのテーマに関心をもつことが、未来を変える第一歩。

鬼沢さんの研究は、そんな想いを胸に抱かせてくれる貴重なものです。

研究者という生き方に込められた情熱

知的好奇心から始まった物語

鬼沢さんが科学に興味を持ったのは、小学校の頃に教室で読んだ科学雑誌がきっかけ。

そこから生物の世界に惹かれ、高校では先生の授業に夢中になり、大学では本格的に研究の道へ。

最初は実験室での研究が中心だったのに、今では世界の氷河を飛び回る冒険家のような毎日。

人生って、本当にどこでどうなるか分からないですね。

小さな存在が世界を変えるかもしれない

直径わずか2マイクロメートルのシアノバクテリア。

そんな小さな存在が、氷河の融解を加速させたり、地球環境に大きな影響を与えるかもしれないなんて、まるで物語のよう。

でもこれは現実であり、私たちが向き合うべき未来の課題なんです。

科学の目でその事実を見つめる研究者たちは、まさに未来の道しるべだと言えます。

研究の楽しさを次の世代へ

鬼沢さんが最後に語ってくれたのは、次の世代の研究者たちへのメッセージ。

「いろいろな視点をもって、探求していくことが大切」

そして「思いがけないところに、大きな発見があるかもしれない」

そんな言葉には、きっと未来に向かう若い人たちへのあたたかなエールが込められていました。

まとめ:「未来の地球を救う鍵? 氷河に住む微細藻類シアノバクテリア研究に高まる期待」を知り、より良い美藻生活を!

氷河という極限環境で生きる小さなシアノバクテリア。

その存在は、いま地球が直面している温暖化という大きな課題に、新しい視点と希望をもたらしています。

鬼沢あゆみ助教の研究は、その生態をひもときながら、氷河の未来、さらには地球の未来に向けて大きなヒントを与えてくれます。

未来に向けて、まだまだ知られていないことがたくさんある氷河の世界。

そして、その中で懸命に生きる微生物たち。

そんな彼らに心を寄せることが、これからの地球との付き合い方を考えるきっかけになるかもしれません。

一見小さくて、目にも見えない存在が、実は大きな可能性を秘めている。

そう思うだけで、ちょっと未来が明るく感じられませんか?

科学って、やっぱりおもしろい。

そして、私たちの未来をきっと変えてくれる。

そんな想いを胸に、これからもシアノバクテリアの研究に注目していきたいですね。

参照:Chuo Online

-11-150x150.webp)