ロート製薬が2025年4月に本格始動させた『フィトサイエンス構想』は、自然素材が持つ未知の力を最新のサイエンスで解明し、その成果を地域と共に育てながら持続可能な社会へと昇華させるという、従来の製薬会社の枠を超えた挑戦です。

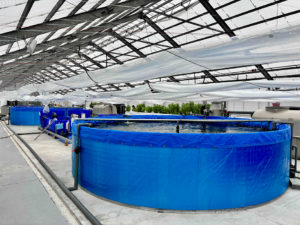

その第一歩として沖縄・久米島に誕生した『藻類農園FARMO』は、藻類を中心に研究・生産・加工・観光を一体化させた日本初の循環型拠点として、環境負荷を抑えながら地域に雇用と新しい価値を生み出すモデルとして注目を集めています。

これまでの農業が抱えてきた気候変動や資源制約といった課題を補完しつつ、地域の資源を最大限に活かし、人と自然が共生する未来をどう描けるのか。この新たな挑戦をけん引するロート製薬アグリ・テック事業部長の中原剣さんの言葉を通して、藻類農園FARMOが地域に根ざす理由と、その先に広がる未来への期待を紐解いていきます。

本記事は「【新方式】ROHTOの藻類農園FARMOが切り拓くフィトサイエンス構想と地域の未来」を紹介します。

ROHTO藻類農園FARMOの中原氏の多彩なキャリアが形作った「循環」の哲学

藻類農園FARMOを立ち上げた中原剣さんは、大学院で博士号を取得後、ワイナリーやログハウスビルダー、宮大工、生物系ベンチャーといった異色のキャリアを経てロート製薬に入社しました。

一見すると関連のないように見える多様な仕事の背景には、どの現場でも共通して「循環」という視点が貫かれていたといいます。

畑からボトルへと形を変え、人々の食卓を豊かにし、地域に人を呼び込むワイナリーでの経験は、土地と人と文化が共鳴し続ける仕組みがいかに持続可能な地域の未来を支えているかを実感する貴重な時間だったそうです。

「単一の大きな循環」からの脱却

中原さんは、現代社会が化石資源を前提とした単一の巨大な循環に依存していることに大きな危うさを感じてきました。

一度その循環が止まれば、私たちの暮らしも経済も簡単に崩壊してしまうのではないかという問いを持ち続けてきたそうです。

だからこそ地域ごとに小さな循環をいくつも生み出し、それぞれが自立しながらもゆるやかにつながり合う社会こそが、これからの時代を生き抜く鍵になると考えています。

40代で決意した新たな挑戦のかたち

人生の折り返し地点を迎えたとき、中原さんは自らのキャリアを振り返り、自分が心の底から取り組みたいことに残りの時間を注ぎたいと強く思ったといいます。

大学院で学んだ藻類研究の知識と地域資源を活かす循環の発想を組み合わせ、地域と共に新しい産業を育てる場を作る。

それを実現できる文化を持つロート製薬と出会い、2020年に入社したのは必然だったのかもしれません。

久米島に根ざす理由と循環の芽

沖縄・久米島は、深海からくみ上げる栄養豊富で清浄な海洋深層水という資源を有しており、藻類の栽培に理想的な環境がそろっていました。

人口約1万人という小さな島だからこそ、地域の人と顔を合わせ、信頼を築きながら循環型の産業を共に形にしていくことが可能だったのです。

藻類農園FARMOは単なる施設ではなく、人と自然が共鳴する新たな地域モデルの核として、少しずつ形を整えてきました。

ROHTO藻類農園FARMOが取り組む「新しい農業」としての藻類の力

中原さんが「藻類は新しい作物ではなく、新しい農業そのもの」と語る背景には、従来の農業が土や気候に左右される構造に対する明確な補完の可能性があります。

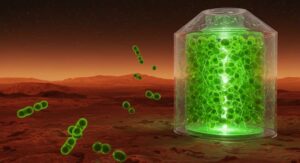

藻類は水と光があれば短期間で育ち、CO₂を効率的に吸収することができます。

さらに、培養後の水も循環利用できることから、限られた資源を有効活用しながら安定的に生産できる新たな食料供給源として、世界中で注目されています。

水と藻類がもたらす第二の農業

気候変動や自然災害の影響で、土耕型農業だけに頼ることが難しくなる中で、藻類の存在は強力な補完役となります。

水と光を使い、わずか数週間で収穫が可能な種類もある藻類は、陸上作物に比べて単位面積当たりの生産性が高く、農業の時間軸と空間軸を根本から刷新する力を秘めています。

久米島の海洋深層水を使えば、培養効率はさらに高まり、排水も海に戻すことができるので環境負荷の最小化が図れます。

競争から補完へ、農業の新しい関係性

中原さんは、藻類農園を従来の農業の競合ではなく補完的な存在として位置づけています。

藻類で高機能タンパク質や健康成分を生産し、季節野菜などは土耕で育てる。こうした二層構造の食料生産モデルを構築することで、災害や市場変動に左右されにくい安定した食料供給と栄養の多様化を実現できるのです。

久米島モデルから世界への広がり

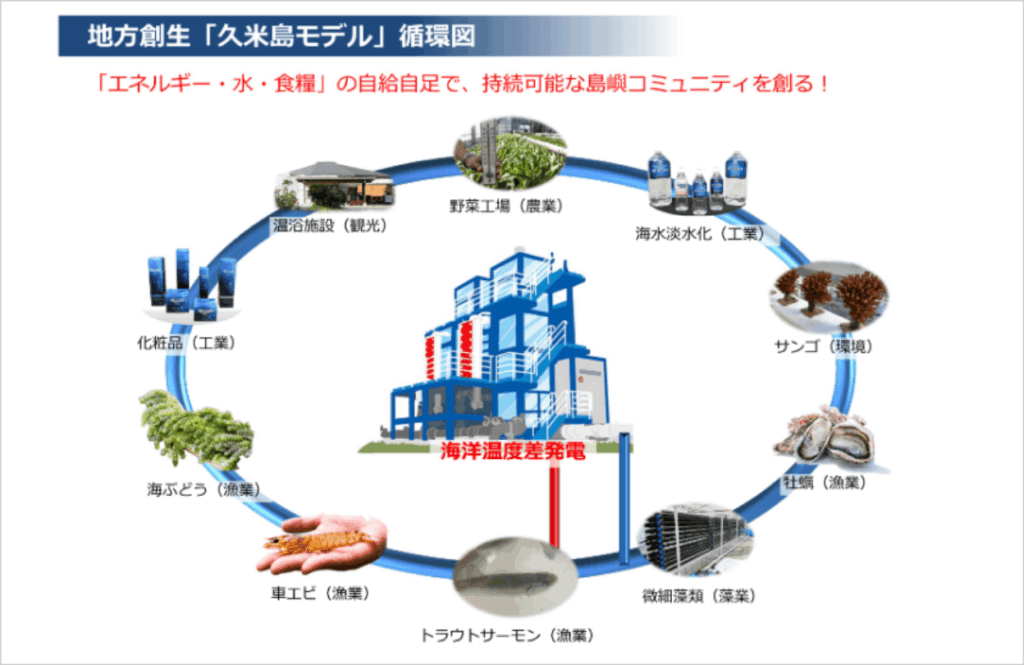

久米島ではすでに深層水の多段活用、温度差発電、養殖、タラソテラピーなど地域資源を循環させる久米島モデルが根付いています。

そこに藻類という新たな産業を加え、一筆書きのように資源を循環させることで、地域の雇用を生み出しながら環境負荷を抑えた持続可能な社会を育てていく狙いです。

中原さんはこのモデルを久米島から全国、さらには世界へと広げていくことを見据えています。

ROHTO藻類農園の研究・生産・観光が交わるFARMOの可能性

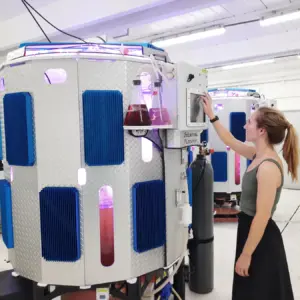

藻類農園FARMOの魅力は、研究拠点としての役割だけにとどまらず、観光や地域体験の場として人々をつなぐ場になっている点です。

農園内には、海洋深層水を使った藻類培養を間近で学べるツアーや、藻類を練り込んだ青いソフトクリームが味わえるカフェ、深層水を使ったフットプールでのタラソテラピー体験など、来るたびに新しい発見がある多様な仕掛けが用意されています。

週末のマルシェでは、深層水で育てた島野菜や藻類アロマを配合した石けんなども販売され、地域とのつながりを感じながら循環の可能性を体感できるのです。

地域と共に進化する拠点

FARMOは完成された施設ではなく、藻類を軸に地域の人々と一緒に育っていく生きた拠点です。

観光客が藻類ソフトクリームを食べに訪れたついでに深層水発電の仕組みに触れ、島野菜を買って帰るといった、小さな循環が人の流れを生み、地域経済を支えています。

ゆくゆくは藻類を活かした化粧品や健康食品など、新しい久米島ブランドの商品開発にも力を入れていく構想があります。

日本だからこそ生まれる藻類の未来

世界ではEUやイスラエルが藻類ビジネスをリードしていますが、中原さんは日本こそ藻類先進国になる可能性を秘めていると語ります。

古くから海苔や昆布を食生活に取り入れてきた食文化、発酵技術を活かした微生物制御の知見など、日本人の暮らしには藻類と共生する素地があります。

だからこそ技術開発と商品設計、安全基準の整備を同時に進めることで、世界に誇れる新しい藻類ビジネスの形を日本から発信していくことができるのです。FARMOでは微細藻類のスピルリナ等の培養検討が進められておりますが、今後のさらなる発展が期待されます。

夢の続きは久米島から世界へ

久米島で生まれた藻類農園FARMOは、決して一企業の事業にとどまりません。

これからの時代、人類が新しい資源として藻類をどう扱うかによって、私たちの暮らしや地域社会の形は大きく変わる可能性を秘めています。

中原さんは「人々の暮らしと農業が美しい循環を描きながら共鳴し合う風景を久米島で実現し、それを礎に藻類の力を世界に届けたい」と話しています。

まとめ:「【新方式】ROHTOの藻類農園FARMOが切り拓くフィトサイエンス構想と地域の未来」を知り、より良い美藻生活を!

本記事は「【新方式】ROHTOの藻類農園FARMOが切り拓くフィトサイエンス構想と地域の未来」を紹介しました。

久米島の藻類農園FARMOは、これまでになかった藻類を軸とした新しい農業モデルとして、地域の資源を活かしながら人々の暮らしに持続可能な循環を生み出す拠点です。

自然と人、研究と観光が交わるこの場所は、地域に根ざしながら世界に新たな可能性を示す挑戦の場です。

この久米島モデルが各地に広がり、環境負荷の少ない未来の産業として育っていくことに、大きな期待が寄せられています。

美藻一言メモ!

FARMOの取り組みは食料危機や気候変動への適応策として、これからますます注目される市場分野だと考えています!

微細藻類は代替タンパク源として代替肉市場の成長とも連動でき、持続可能性を評価するESG投資の観点からも非常に大きなインパクトがあり、欧州を中心に藻類活用の規制整備が進むなか、日本でも海藻食文化や発酵技術を活かした高付加価値の商品開発は強みです。

最近のカーボンニュートラル推進やグリーン水素と藻類培養の連携といったニュースも追い風です。地域と共に成長する循環型藻類ビジネスの先進モデルとして、FARMOの挑戦が国内外の藻類市場拡大に寄与することを期待!

参照:ROHTO