熊谷組が推進する「藻類×アクアポニックスプロジェクト」は、環境保全と地域資源活用を両立しながら、これからの持続可能な農業の新しい形を地域と共に創り出していく試みとして全国から注目を集めています。

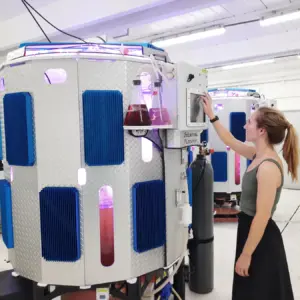

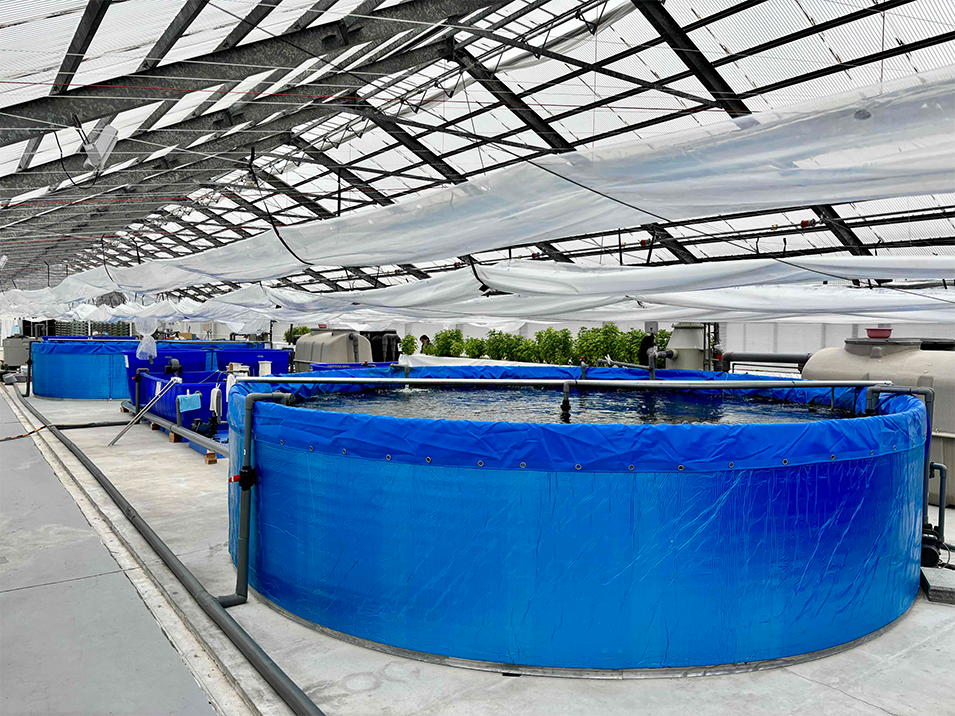

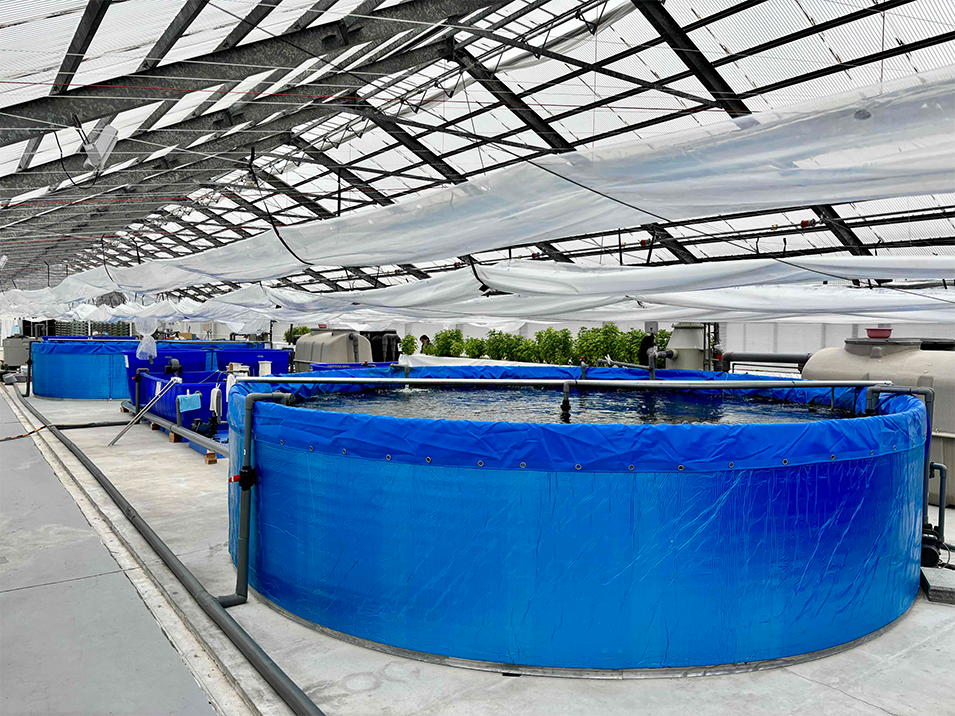

佐賀県佐賀市に新たに設置された研究ラボでは、独自開発の微細藻類株を用いて水質浄化と循環型生産の両立を実現するアクアポニックスシステムの実証実験を行い、地域の自然環境を活かした形で、より安全で高品質な水産物と農作物を安定的に生み出すことができる持続可能な仕組み作りに挑戦しています。

こうした新しい農業の形は、資源循環と地域連携を同時に進めることができるため、地元の経済にも好影響を与え、未来を見据えた地域活性化の柱として大きな期待を背負っています。

本記事は「熊谷組の微細藻類×アクアポニックス|地域と未来を繋ぐ持続可能な挑戦」を紹介します。

熊谷組、佐賀市と地域資源を活かす、微細藻類活用の循環型農業への挑戦

熊谷組の取り組みは、従来の大量生産型農業とは異なり、限りある水資源を有効活用しながら地域の地下水や微細藻類といった自然の力を活かして生産効率を高める仕組みを構築しており、これによって私たちの生活に新たな安心と豊かさをもたらしてくれる可能性が広がっています。

アクアポニックスが支える次世代の生産モデル

魚の養殖と野菜の栽培を同じ循環システム内で行うアクアポニックスは、化学肥料や農薬の使用を最小限に抑えつつ、魚の排泄物を植物の栄養源に変えることで水を浄化するという画期的な仕組みです。

熊谷組ではこの技術をさらに進化させるために、独自の微細藻類株を活用することで二酸化炭素の吸収効率を高め、より安定した水質管理と持続可能な生産体制を実現しており、この技術の応用が地域に新たな雇用と価値を生み出しています。

この取り組みを地域ぐるみで進めることで、地域経済を支えると同時に、環境への負荷を抑えた循環型農業のモデルとして全国各地に広がっていく可能性を秘めています。

微細藻類が生み出す環境保全と高品質化

熊谷組が培養する微細藻類は、二酸化炭素の吸収に優れ、水質改善の機能を持つことから、アクアポニックスシステムの安定運用を支える重要な役割を果たしています。

この藻類は世界各国でも注目されており、農業分野だけでなくバイオ燃料や食品、化粧品など多様な産業分野での応用が研究されているため、熊谷組の取り組みが持つ拡張性は計り知れません。

地域の恵みを最大限に活かす微細藻類技術は、今後の地域経済を支える新たな産業資源として多くの可能性を秘めており、地域とともに成長する持続可能な未来への大きな一歩となります。

地域と共に育む次世代の人材

今回のトラウトサーモン試験販売には佐賀県立高志館高校の生徒たちが関わり、実際にアクアポニックスの仕組みを学びながら店頭での販売実習を行います。

こうした取り組みは、若い世代が地域の資源を活かした持続可能な農業に触れる貴重な機会となり、環境保全型農業に対する理解と関心を深めるきっかけになります。

地域の未来を担う子どもたちが実体験を通じて環境や農業に関わることで、地域の課題解決に主体的に貢献できる人材育成の土壌が育まれていくことは、将来にわたって地域が持続的に発展していく力になるはずです。

熊谷組の微細藻類活用の「SAGAアクポニサーモン」が届ける新たな地域ブランド

天然地下水で育まれた「SAGAアクポニサーモン」は、熊谷組の革新的な技術と地域資源を活かして生まれた新しい地域ブランドとして、佐賀県から全国へとその魅力を発信していきます。

安心と美味しさを両立した品質の高さ

水質管理が徹底された環境で育てられたトラウトサーモンは、魚特有の臭みが少なく、身が引き締まっており、刺身や切り身として家庭の食卓を豊かに彩ります。

アクアポニックスと微細藻類の技術を活かした生産体制だからこそ実現できる高い品質は、消費者にとって安全と美味しさを両立させた新しい選択肢として広がっていくことでしょう。

環境に優しく、安心して楽しめる新しい地域の特産品として、多くの人々の暮らしに寄り添う存在になるはずです。

ふるさと納税で広がる地域経済の可能性

「SAGAアクポニサーモン」は、佐賀市のふるさと納税返礼品としても今後提供される予定で、地域外の人々にも佐賀の魅力を知ってもらうきっかけになります。

ふるさと納税を通じて地域の特産品として認知が高まることで、地元の水産業や食品産業が活性化し、地域経済が持続的に発展していく大きな支えとなることが期待されます。

地域の恵みと最新技術を掛け合わせた「SAGAアクポニサーモン」が、地域の誇りとして全国に届けられる未来が楽しみです。

地域の想いを込めたシンボルロゴ

「SAGAアクポニサーモン」のロゴは、佐賀市内に点在する恵比須像と緑をモチーフにしており、豊かな自然と伝統文化を大切にした地域の想いが込められています。

地域の文化や自然を未来へ繋ぐ象徴的なデザインとして、全国の人々に佐賀の魅力を届けるきっかけになることは間違いありません。

このシンボルロゴが多くの人の目に触れ、地域ブランドが根付くことで、環境に優しく持続可能な新しい農業の形がより多くの人に支持されていくでしょう。

微細藻類を活用した、地域と未来を繋ぐ熊谷組の挑戦

熊谷組が取り組む藻類×アクアポニックスのプロジェクトは、地域資源の有効活用だけでなく、次世代の人材育成や地域経済の活性化までを見据えた未来志向型の挑戦として、多くの人々の共感を集めています。

限られた資源を活かしながら、環境負荷を抑え、地域に新しい雇用と価値を生み出すこの取り組みは、持続可能な社会の実現に向けての大きな一歩です。

地域と企業、そして未来を担う若者たちが一体となり、環境に優しい農業を次の世代に繋いでいくこの挑戦は、これからも多くの人の暮らしを支える力となり、持続可能な社会を形作る大きな希望になることでしょう。

まとめ:「熊谷組の微細藻類×アクアポニックス|地域と未来を繋ぐ持続可能な挑戦」を知り、より良い美藻生活を!

本記事は「熊谷組の微細藻類×アクアポニックス|地域と未来を繋ぐ持続可能な挑戦」を紹介しました。

熊谷組が挑む藻類×アクアポニックスの可能性

熊谷組の藻類×アクアポニックスの取り組みは、地域資源を最大限に活かしながら、環境保全と持続可能な農業を同時に実現する革新的な挑戦です。

微細藻類の特性を活かした循環型システムは、食の安心と地域経済の活性化を両立させ、地域の未来を担う若い世代の学びの場としても大きな役割を果たしています。

地域と企業が一体となって進めるこのプロジェクトは、地域に根差した新しい農業モデルとして、これからの社会に必要不可欠な循環と共生の在り方を示してくれています。

美藻一言メモ!

美藻の微細藻類アナリストの視点から見ても、熊谷組の今回の取り組みは、世界的に高まるサステナブル農業への需要や、微細藻類市場の成長性と非常に親和性が高く、今後の地域産業に新たな付加価値を生む可能性が十分に感じられます。

特に昨今の気候変動問題や水産資源の持続可能性が課題とされる中で、微細藻類の浄化力とアクアポニックスの循環システムを組み合わせたモデルは、多様な地域での展開が期待できる実証例です。

さらに地域の高校生が関わり、教育や人材育成の側面でも持続可能な仕組みが組み込まれていることは、ESG投資やSDGsに関心を持つ企業や自治体にとっても大いに参考になるポイントだと思います。

微細藻類を活かした地域循環モデルが、国内外で広がり、暮らしに寄り添う新しい食の形と環境価値を次世代に繋ぐ流れが今後ますます加速していくことを心から期待しています。

参照:熊谷組