「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

空を飛ぶ飛行機の燃料が、なんと“微細藻類”から作られる時代が本格的に始まりそうです。私たちの毎日の暮らしに直結するエネルギーの未来が、少しずつ、でも確実に形になろうとしています。

2025年3月、瀬戸内の美しい自然に囲まれた広島県大崎上島町に、新しい施設がオープンしました。

その名も「IMAT藻類産業支援施設」。この場所では、藻類から作るジェット燃料、つまりSAF(サステナブル航空燃料)の研究と実証が本格的にスタートしています。

これまで点と点だった研究の成果が、ここでひとつに繋がることで、より速く、そして確実に未来の空へ向かう準備が整いつつあるんです。

この取り組みの中心には、東京大学をはじめとした産学官のタッグ。14社もの企業が参加することで、藻類ビジネスの可能性が一気に広がっています。

今回は、このワクワクが止まらない新しいエネルギーの世界を、やさしく分かりやすくご紹介していきます。

本記事は「離陸を始めた「微細藻類ジェット燃料」、広島大崎上島町のIMAT基盤技術研究所内から検証へ!」を紹介します。

微細藻類も使われるSAF(サステナブル航空燃料)ってなに?

航空業界の救世主になるかもしれないエネルギー

SAFとは「サステナブル・アビエーション・フューエル」の略で、持続可能な方法で作られる航空機用の燃料のこと。

二酸化炭素の排出をぐっと減らせる、まさに未来のエネルギーなんです。

今までのジェット燃料は、石油をベースに作られていたけど、それだとどうしても環境への負荷が大きくなります。

でもSAFは、再生可能な原料から作られるので、環境にやさしく、しかも安定供給も期待されています。

微細藻類から燃料が作れるって本当?

本当なんです。

しかもその可能性は、今あるどんなバイオ燃料よりも高いといわれてるんですよ。

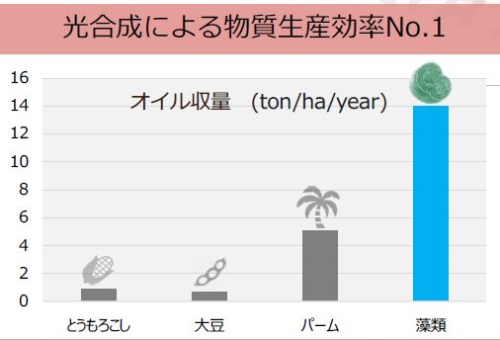

微細藻類って、実は植物の中でもトップクラスのエネルギー変換効率を持っていて、なんとトウモロコシの14倍ものオイルがとれることもあるんです。

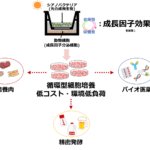

それだけじゃなく、育てるために広い土地やきれいな水も必要ないから、持続可能性も抜群。

日本国内でもついに本格始動!

これまで、藻類を使った燃料の研究は大学や企業で個別に進められてきました。

でもバラバラに研究しているだけじゃ、なかなか実用化まではたどり着かないんですよね。

そこで登場したのがIMAT。

ここでは、成果をまとめて、しっかり評価して、よりよい技術に進化させるための場所として動き始めたんです。

広島大崎上島で始まった、微細藻類を活用した新しい挑戦

IMAT施設とはどんなところ?

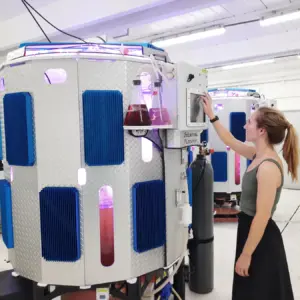

2025年3月にオープンしたばかりの「IMAT藻類産業支援施設」は、広島県の大崎上島にあります。

この施設は、産業支援のための研究拠点として、さまざまな企業や大学が集まる場となっています。

ここでの目的は、微細藻類の商業化に向けた評価や試験。

その結果をもとに、より効率的で、確実に役立つ技術を育てていくんです。

14社が参加、強力な産学連携

この施設には、ENEOSやマツダ、三菱電機、ユーグレナなど、名だたる企業が参加しています。

加えて、東京大学をはじめとする学術機関も関わっているんです。

それぞれの分野でトップクラスの技術を持つ企業がタッグを組むことで、技術の精度やスピード感が格段にアップ。

研究だけじゃなく、ビジネス化に向けた実践的な動きもどんどん進んでいます。

NEDOの支援も後押しに

この取り組みは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援も受けています。

国としてもこのプロジェクトに大きな期待をかけているんですね。

NEDOのプロジェクトに選ばれるというのは、それだけ技術や将来性が評価されているということ。

つまり、この研究には国レベルの信頼と期待が集まっているんです。

微細藻類の秘めた高い可能性、SAFへの応用性

オイル生産効率が驚きの数字

トウモロコシの14倍、大豆の20倍、パーム油の2倍。

これが微細藻類から得られるオイルの生産効率なんです。

しかも同じ面積でもこれだけの差があるから、限られた土地資源を有効に使うことができるんですよ。

地球にやさしくて、しかもパワフル。

これはもう注目しないわけにはいきません。

タンパク質も超優秀

微細藻類はオイルだけじゃなく、実はタンパク質の生産量もすごいんです。

たとえば、大豆の16倍以上、牛と比べるとなんと数百倍にもなります。

これが将来的には、食料としての活用にもつながるかもしれません。

エネルギー問題と同時に、食料問題も解決できるなんて、まさに夢の素材ですよね。

育てるのもエコでカンタン

微細藻類は水の中で光と二酸化炭素があれば、すくすくと育ちます。

土壌も必要ないし、工場の近くでも育てられるから、輸送コストもカットできる。

水も海水や工業用水を使えばOKなので、水資源への負荷も少ないです。

つまり、育てること自体がすでに環境にやさしいんです。

微細藻類を起点としたSAF生産で、未来の空づくり

2030年の目標に向けて

現在、日本の目標は2030年までに、航空燃料の10%をSAFでまかなうこと。

これは約172万キロリットルに相当する量なんです。

でも、現在の廃食油では14万キロリットルが限界。

つまり今の方法だけじゃ、全然足りないんです。

そこで期待されているのが、微細藻類のパワーなんですね。

ここが実用化されれば、目標の達成もぐっと現実的になります。

地方創生にもつながる可能性

IMATのような施設が地方にできることで、その地域の雇用創出や活性化にもつながります。

研究者や技術者だけでなく、地域の人たちとも関わりながら、持続可能な社会を一緒に作っていける。

これってエネルギーだけじゃなくて、人のつながりや地域の未来にも貢献していくってことなんです。

グローバルな注目も集まる日本の技術

日本の技術って、実は世界からも注目されていて、海外からの連携や投資もこれから増える可能性が高いです。

とくに環境への意識が高いヨーロッパなどでは、この分野にとても関心があるんですよ。

広島から始まった挑戦が、世界の空を変える日もそう遠くないかもしれません。

まとめ「離陸を始めた「微細藻類ジェット燃料」、広島大崎上島町のIMAT基盤技術研究所内から検証へ!」を知り、より良い美藻生活を!

本記事は「離陸を始めた「微細藻類ジェット燃料」、広島大崎上島町のIMAT基盤技術研究所内から検証へ!」を紹介しました。

微細藻類を使ったジェット燃料の実用化に向けた挑戦は、まさに今、大きな一歩を踏み出しました。

広島のIMAT施設を中心に、産学官が力を合わせ、現実的な成果を着実に積み重ねています。

しかもこの取り組みは、地球にやさしく、食料問題や地方創生にまでつながる未来型プロジェクト。

トウモロコシや廃食油だけに頼らず、もっと自由でクリーンなエネルギー社会を目指せるんです。

空を飛ぶ飛行機が、藻の力で動く日。そんな未来が、もうすぐそこにきています。

これからのニュースにも、ぜひ注目してみてくださいね。

参照:日経X Tech