「美しく生きたい」を応援する、美藻です。

大気中にたくさん存在する「窒素」が、未来の農業や環境保護に役立つ可能性が高まりました。日本とアメリカの研究チームによる成果が、世界的な科学誌「サイエンス」の「2024年科学10大ニュース」に選ばれました。

高知大学の研究者が中心となったこの研究では、微細藻類の中に窒素を固定する特別な仕組みがあることを発見しました。この発見が注目された理由や、未来に期待される応用について詳しく見ていきましょう。

高知大学が解き明かした微細藻類の「窒素固定」の仕組み

窒素固定って何?

「窒素固定」とは、大気中の窒素を植物が利用できる形に変えるプロセスのことです。

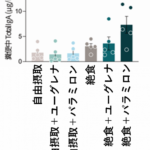

通常、この働きは一部の微生物だけが持つ特別な能力ですが、今回の研究では藻類にもこの機能があることが分かりました。特に注目されたのが、藻類の中にある「ニトロプラスト」という細胞内小器官です。これは窒素をアンモニアに変える役割を果たし、植物の成長に欠かせない栄養分を作り出すことができます。

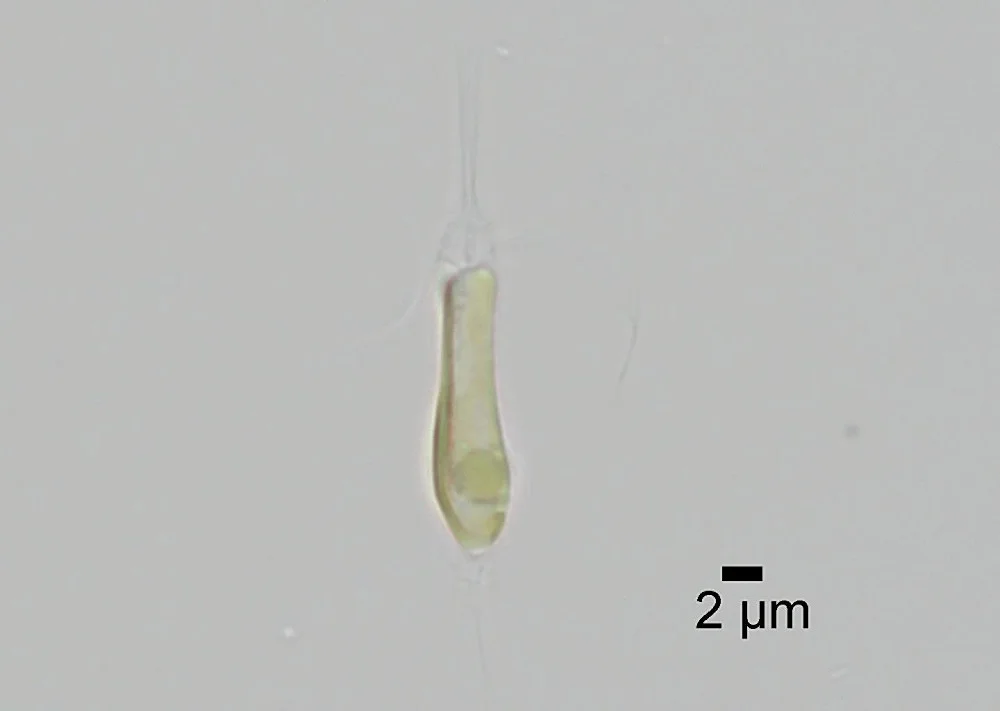

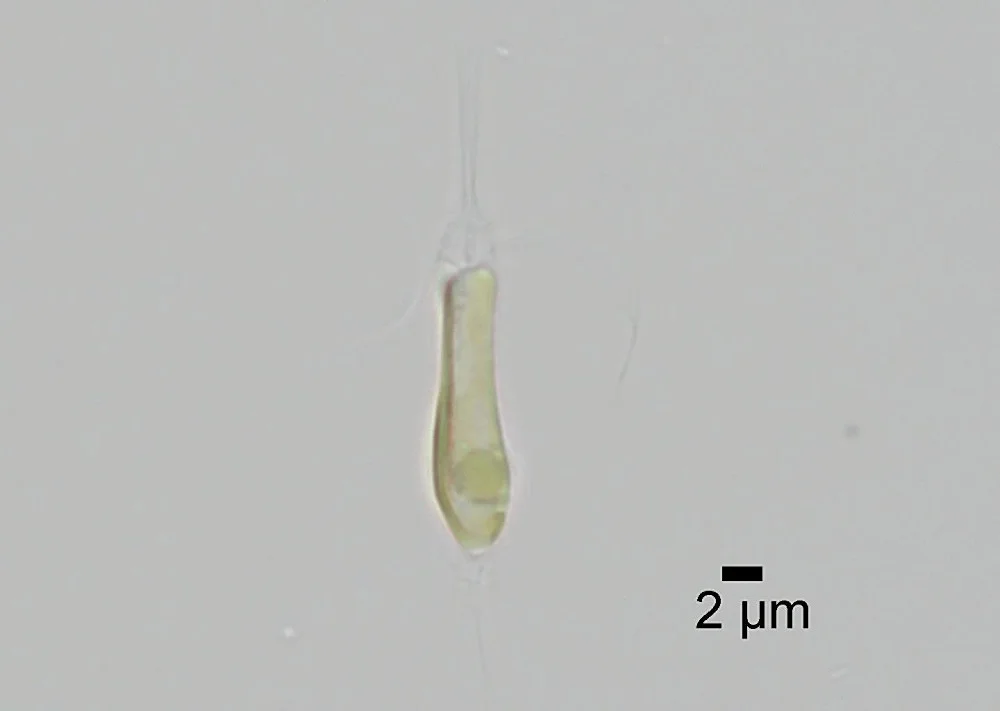

発見された藻類「ビゲロイ」

研究チームは「ビゲロイ」という微細藻類を培養することに成功しました。この藻類は長さわずか2マイクロメートル(1000分の2ミリ)と非常に小さいですが、大気中の窒素を効率的に取り込む能力を持っています。この発見は、真核生物の中で窒素固定が確認された初めてのケースで、科学的に大きな意義を持つと言えます。

世界的評価を受けた理由

「サイエンス」はこの研究について「ニトロプラストを持つ作物が開発されれば、農業に革命を起こす可能性がある」と評価しました。これにより、肥料に頼らず作物を育てる持続可能な農業が実現するかもしれません。

窒素固定の微細藻類の研究の背景と今後の展望

研究のきっかけ

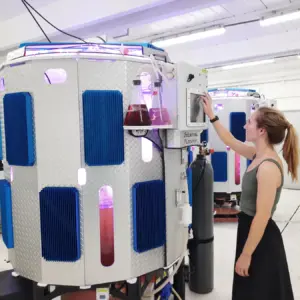

高知大学の萩野恭子特任講師が中心となった研究チームは、微古生物学の観点から藻類の機能を解明するために研究を続けてきました。

その中で、「ニトロプラスト」の存在に気づき、詳細な分析を行いました。この研究は、大気中の窒素をより有効活用できる仕組みを解明することを目指しています。

今後の研究テーマ

萩野講師は、「藻類とニトロプラストがどのように進化してきたのか、その過程をさらに調べたい」と語っています。

この進化のプロセスが分かれば、他の植物や生物への応用も期待できそうです。また、研究が進むことで、藻類の利用範囲がさらに広がり、バイオ燃料や環境浄化への応用も視野に入っています。

応用先:農業への期待

特に農業分野では、この技術を使った作物の開発が進めば、肥料の使用量を大幅に削減できる可能性があります。これにより、環境負荷を軽減しながら、より持続可能な農業が実現しそうです。

まとめ:未来を変える可能性を秘めた研究

今回の藻類による窒素固定の発見は、農業や環境科学の分野に新たな可能性をもたらしました。

研究はまだ始まったばかりですが、肥料に頼らない農業や、環境負荷を軽減する技術として期待されています。

この成果は、持続可能な社会の実現に向けた第一歩と言えるでしょう。

未来の農業や環境技術がどのように進化していくのか、今後も目が離せません!

参照:読売新聞オンライン